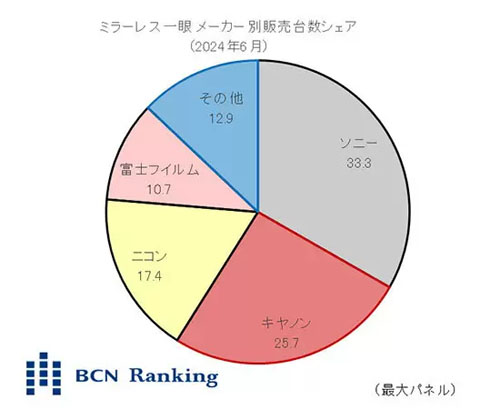

世界最大級のカメラショー「CP+2025」が横浜市のパシフィコ横浜で開かれた(3月2日まで)、と言っても大方の人は大して興味がないかもしれない。ブログ子もその一人だが、それを伝えるニュースの中で衝撃的なことを知った。デジタルカメラの市場シェア(ミラーレス一眼)では、ソニーが1位(33.3%)、キャノンが2位(25.7%)で以下グラフのようにニコン、富士フィルムが続いているというのだ。

ブログ子は新聞記者と言う仕事柄、カメラとは長い付き合いがある。支局に配属されるとまず蛇腹式のカメラ(パールだった)の扱いを教えられる。次いで暗室に入り、現像液と定着液の作り方、さらに引伸機で紙焼きして、電送機に巻き付けて電話線で本社に写真電送するまで叩き込まれた。本社の写真部員は大きなスピグラ(スピードグラフィック)を抱えて走り回っていたものだ。

まもなく「プロの使うカメラはニコンかキヤノン」の時代になった。「ボディーの頑丈さでニコン、レンズのよさでキヤノン」とされ、事実、最新のカメラと望遠レンズが勢ぞろいするプロ野球取材の現場では、ほかのカメラなど見たこともなかった。報道カメラマンは事故現場・事件現場にも行くので、どうしてもカメラの扱いが荒い。「ぶつけてもへこみにくい。故障しにくい」ことは重要だった。長嶋引退の時に後楽園球場で見た時数えたのだが、カメラ席に並んでいる望遠レンズはほとんどがニコンで、キヤノンはせいぜい10台に1台程度だった。

海外でも同じで、ヨーロッパに行ってもほとんど日本製のカメラが席巻していた。韓国で反日運動真っ盛りの時、日本製品不買運動デモの取材にあたる韓国報道陣のカメラがすべてニコンかキャノンだと笑い話になったほどだ。(写真右は韓国の報道陣。ほとんど日本製カメラだ)

両社とも各新聞社にメカニックがほぼ常駐していて、細かい修理とか調整に対応してくれていた。例えば、北海道・北母子里で日本最低気温41・2℃を記録したので取材に行くというとき、潤滑オイルが凍って動かなくなることがあるので油を低温に耐えるものに変え、なおカメラを保温する懐炉まで用意してくれたり重宝したものだ。

当然、ブログ子のカメラもニコンかキャノンでほかのものなど使ったこともなかったのだが、2020年ごろある出来事以来ニコンもキャノンも将来が危ういと感じた。モノづくりの原点を忘れているのではないかと思うようになった。

突然、ニコンのデジタルカメラが動かなくなったのだ。買って3年半ほどだったが、新宿のサービスセンターに持ち込んだ。ところが係は見もしないで「この機種はもう修理の受付はしていません」という。だって製造物責任法(PL法)があるでしょう、10年間は部品保存義務がそちらにあるのだし、まだ買って3年半ですよ・・・というと、「お買い上げは3年半前でもこのカメラの製造開始は5年以上前です。5年で修理受付しないことになってます」とにべもない。

新聞社で同僚だったカメラマンに相談すると、同じようなことを家内のカメラで経験したが、ダメ元でこの品番の電池を買って試してみては、と言われた。指示通りにすると、なんと動いた。単なる電池切れだったのだ。サービスセンターで電池チェッカーで即座に分かったのだろうに、と恨めしかった。

キャノンの方はプリンターで経験した。昨年買い替えたのだが、以前の同型にはついていたOCR機能(文字読み取りデジタル化する)はなくなり、プリント時に撮影年月日を入れたいとき、以前は色やフォントが選べたのに、大きすぎる文字の一色だけ、インク代も6割ほど高くなっていた。プリンター本体の価格は据え置いてインク代で儲けを出そうという戦略なのだ。

遅くなったが、ソニーがなぜ躍進したかだ。ソニーはかつて、プロ向けのプレーヤーからは目もむけられなかった。17年に発売した「α9」(写真左)は最後発からのスタートだったが、待っていたのは「すごい酷評」。撮影前の準備や撮影後の送信や編集などへの不満が相次いだ。

ただソニーのその後の対応は違った。そういう酷評を一つ一つ技術者に上げた。一方、プロに認めてもらうために必死の努力を続けた。17年8月にロンドンで開かれた世界陸上。キヤノンやニコンが従来通り競技場にデポを出したが、ソニーが拠点を構えたのは最寄り駅と競技場の間にあるホテルの一室だ。外に幟(のぼり)を立て、他社製カメラの掃除も無料で請け負うというポストカードを配ってフォトグラファーを呼び込んだ。そこで受けたプロの注文をすべて自社の開発現場に上げて改良した。

21年の東京五輪ではデポは会場内だったものの2強よりは小さかった。それが24年のパリ五輪では2強と並ぶ規模にまで成長した。五輪に集まった1600人のフォトグラファーのうち3分の1強にあたる600人がソニーのカメラを使っていた。

カメラに限らず、日本は「モノづくり」大国として成長してきた。種子島からもたらされた一丁の火縄銃から堺の鍛冶屋は寸分違わぬものを作り上げた。世界のトヨタは豊田佐吉が作った自動織機が始まりだ。「モノづくり」の要諦は使う側が求めるものを、遅滞なく作り出すことである。ニコンとキャノンはもう一度その原点に返ることが必要だ。